Studie aus Hamburg Erstaunliche Entdeckung: Videos beeinflussen das Immunsystem

Forscherinnen der Universität Hamburg haben Testpersonen Videos von kranken und gesunden Personen gezeigt. Am Ende stellen sie Erstaunliches fest.

Forscherinnen der Universität Hamburg haben herausgefunden, dass Videos von Erkältungssymptomen eine Immunantwort auslösen können. Konkret heißt das: Menschen, die Videos etwa von niesenden Personen ansehen, zeigen erhöhte Aktivität in bestimmten Hirnregionen, die als Schnittstelle zwischen Gehirn und Immunsystem dienen. Gleichzeitig steigt die Konzentration von Antikörpern im Speichel. Dies geht aus einer neuen Studie des Fachbereichs Biologie hervor, wie die Universität in einem Schreiben mitteilt.

Dr. Esther Diekhof und Judith Keller untersuchten demnach das Zusammenspiel zwischen dem Verhalten und der physiologischen Reaktion des Immunsystems bei insgesamt 62 Teilnehmenden. Diese sahen sich kurze Videos an, in denen Menschen entweder mit oder ohne Anzeichen einer ansteckenden Krankheit zu sehen waren. Während der Betrachtung wurde ihre Gehirnaktivität gemessen.

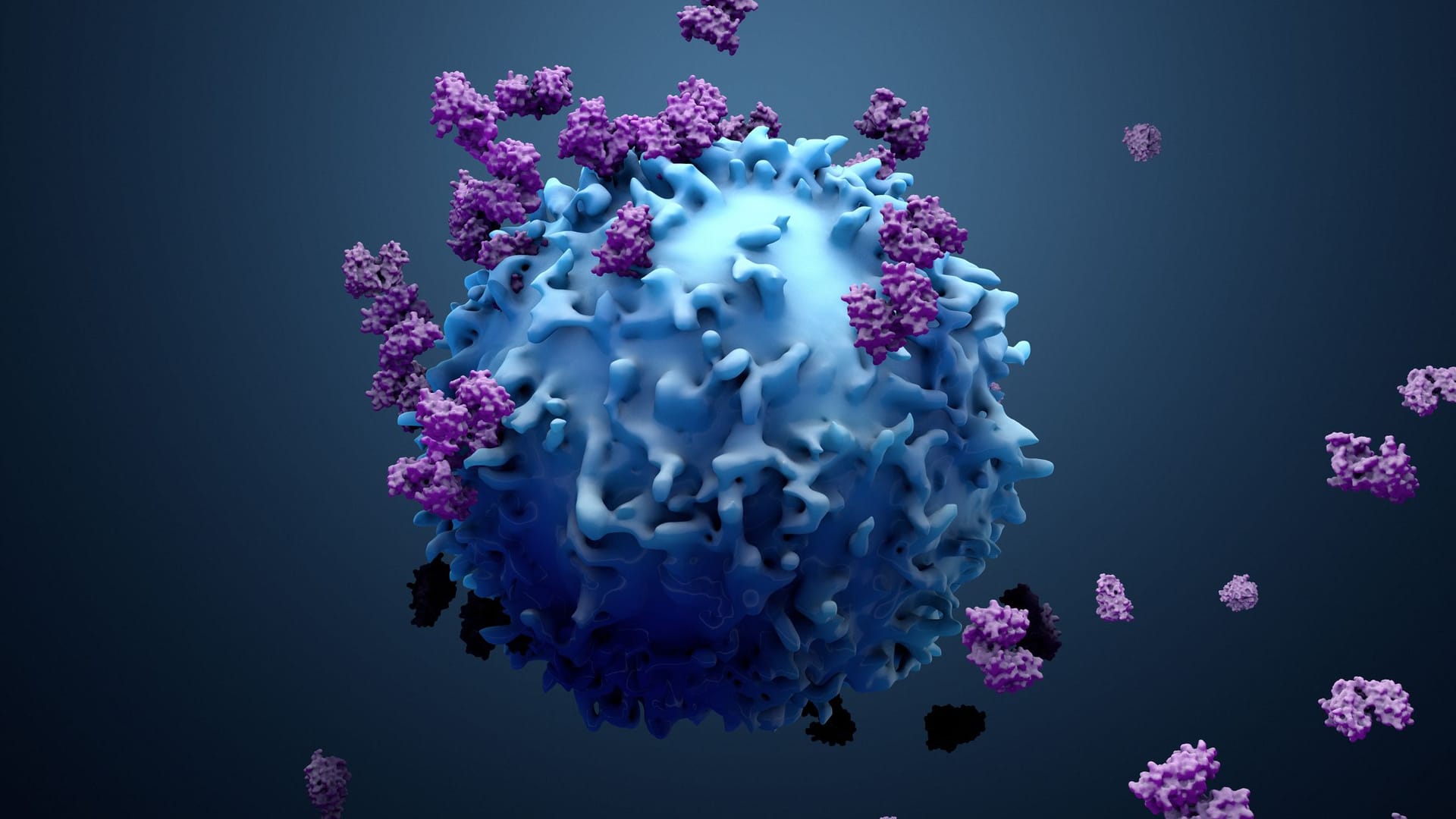

Darüber hinaus untersuchten die Forscherinnen auch erste Abwehrreaktionen des Immunsystems – etwa durch das Messen vom sogenannten sekretorischem Immunglobulin A (sIgA) im Speichel. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Antikörper zur Bekämpfung von Krankheitserregern in den Atemwegen. Er wird normalerweise freigesetzt, wenn Erreger auf die Schleimhäute treffen.

Immunantwort untersucht: Das finden die Forscherinnen heraus

Die Wahrnehmung von niesenden und kranken Personen aktivierte laut Forscherin Diekhof die vordere Insula, eine Gehirnregion, welche unter anderem an der Interozeption (also an der Wahrnehmung physiologischer Reaktionen des eigenen Körpers) beteiligt ist. Außerdem hätten die Testpersonen eine erhöhte Freisetzung von sIgA gezeigt.

"Im Gegensatz dazu zeigte die Amygdala – eine Gehirnregion, die an emotionalen Reaktionen wie Furcht und Angst beteiligt ist – eine erhöhte Aktivierung bei allen Videos, in denen Menschen zu sehen waren", erläutert Doktorandin Judith Keller. "Dies deutet auf eine unspezifische Wachsamkeit gegenüber der Anwesenheit von Menschen hin."

Resultierend aus diesen Erkenntnissen stellen die Forscherinnen folgende Annahme auf: "Während die Insula die zentrale Immunaktivierung koordiniert, könnte die Amygdala eher als Alarmsystem für soziale Situationen mit erhöhtem Übertragungsrisiko fungieren", resümiert Diekhof. "Diese Immunreaktion könnte dem Menschen helfen, mit Ansteckungsrisiken umzugehen, indem der Körper Gegenmaßnahmen aktiviert und den Organismus auf die erwartete Erregerbelastung vorbereitet."

- Schriftliche Mitteilung der Universität Hamburg vom 4. Februar 2025 (per Mail)