Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Kampf um Akzeptanz Aus dem Leben einer Long-Covid-Patientin: "Ich bin raus aus der Welt"

Für Kristina Neumann ist Corona noch längst nicht vorbei: Sie leidet seit mehr als einem Jahr an Long Covid und spricht mit t-online über eine Krankheit, die noch weitgehend unerforscht ist.

Etwa zehn Prozent aller Personen mit sogenannten milden Verläufen haben noch drei Monate nach der Infektion mit schwerwiegenden Folgen zu kämpfen und leiden an Long Covid. Soweit die aktuelle Studienlage – wirklich belastbare Zahlen gibt es nicht. t-online hat mit einer Betroffenen über ihre Krankheit gesprochen, die vor zwei Jahren noch keinen Namen hatte. Bis heute fehlt es an erprobten Tests und Therapien.

Kristina Neumann (Name geändert; Anm. d. Red.) bittet um ein Treffen in ihrem Reihenhaus in Wedel vor den Toren Hamburgs. Ein Treffen im Café sei wegen der Umgebungsgeräusche zu anstrengend, sagt sie am Telefon. Zu Hause könne sie sich außerdem hinlegen, das spare Kraft. Schon beim ersten Kontakt wird deutlich, wie massiv die Krankheit das Leben der 50-Jährigen beschneidet.

Hamburg: Betroffene berichtet vom Leben mit Long Covid

In der Wedeler Vorort-Idylle ist es grün und ruhig. Weil der Nachbar gerade den Rasen mäht, muss das Gespräch aber im Wohnzimmer stattfinden. "Ich kann mit solchen Ablenkungen einfach nicht umgehen. Das überfordert mich", sagt sie fast entschuldigend. Die zweifache Mutter sieht nicht krank aus. Ihr Blick aber ist erschöpft. Das ist es, was Long Covid für sie ausmacht: Erschöpfung.

"Ich bin raus aus der Welt", sagt Neumann. Sie verbringt ihre Tage zu Hause, muss jede Belastung mit all ihren Nachwirkungen bedenken und voraussehen. "Diese Krankheit ist so absolut. Ich muss oft gar nicht überlegen, was geht und was nicht geht: Es geht einfach nicht." Wie ein Ei ohne Schale sei sie, könne sich vor äußeren Einflüssen nicht schützen.

Infektion mit Corona wenige Wochen vor erster Impfung

Der 5. Februar 2021 ist der Tag, an dem sich für Kristina Neumann alles verändern sollte. Nach einer schlechten Nacht und mit erhöhter Temperatur ging sie zum PCR-Test: positiv. Schnelltests gab es zu dieser Zeit noch nicht. Als Apothekerin wäre sie vermutlich ein paar Wochen später geimpft worden. Die Erkrankung verlief mild, ohne schwere Symptome. Sie fing bald wieder an, zu arbeiten.

Die Teilzeitarbeit in der Apotheke tat ihr nicht gut, schnell wurde die Belastung zu groß. "Damals wollten alle ihre Impfzertifikate, das war chaotisch. Für mich ging es nicht mehr, regelmäßig bin ich schon donnerstags zusammengebrochen." Neben der tiefgreifenden Erschöpfung hat sie schwere Konzentrationsschwierigkeiten. "Es gab Phasen, da konnte ich gar nichts mehr. Nichts lesen, nichts angucken. Selbst Radio ist dann zu viel."

Überanstrengung kann wochenlangen Einbruch bedeuten

Auf eine Überbelastung folgt ein bis zwei Tage später der Einbruch, das ist das Muster ihrer Krankheit. Manchmal kommt sie nach wenigen Tagen wieder auf die Beine. Nach einem Versuch im Herbst, leichten Sport zu treiben, liegt sie mehr als zwei Wochen fast 20 Stunden am Tag im Bett. "Alles hat aufgemacht und ich konnte nichts machen." Ihre Abos für das Thalia-Theater und die Elbphilharmonie in Hamburg hat sie abgegeben.

"Das macht depressiv. Aber Long Covid ist keine Depression, da helfen keine Psychopharmaka", sagt sie – auch zu sich selbst. Das sei ein entscheidender Punkt auf dem Weg zu langsamer Besserung: Akzeptanz der eigenen Krankheit. "Das hilft auch gegenüber anderen Leuten, die sagen: Jetzt muss es doch mal besser werden." Der gesellschaftliche Druck, zu funktionieren, sei die größte Belastung von allen.

Das sagt der Expertenrat:

Der ExpertInnenrat der Bundesregierung zu Covid-19 hat sich am 15. Mai in einer Stellungnahme zu Long Covid geäußert. Darin heißt es: "Die Auswirkungen dieser potenziell langfristigen Komplikationen auf die Gesellschaft und das Sozialversicherungs- und Gesundheitssystem sind angesichts der hohen Infektionszahlen von hoher gesamtgesellschaftlicher Bedeutung." Demnach handele es sich "um einen komplexen Krankheitszustand, bei der die Lebensqualität der Betroffenen über lange Zeit erheblich eingeschränkt sein kann."

"Konnte meiner Tochter keine emotionale Aufmerksamkeit schenken"

Ihre Kinder mussten lernen, dass ihre Mutter nicht mehr dieselbe ist. "Es war mir egal, was mit der Wäsche oder dem Essen war. Ich konnte mich nicht darum kümmern", berichtet Neumann. Die ständige Überforderung habe sie zunehmend gereizt werden lassen. Insbesondere für den Umgang mit ihrer 18-jährigen Tochter, die mit einer geistigen Behinderung geboren wurde, sei das schwierig gewesen. "Ich konnte ihr keine emotionale Aufmerksamkeit mehr schenken, aber genau das braucht sie."

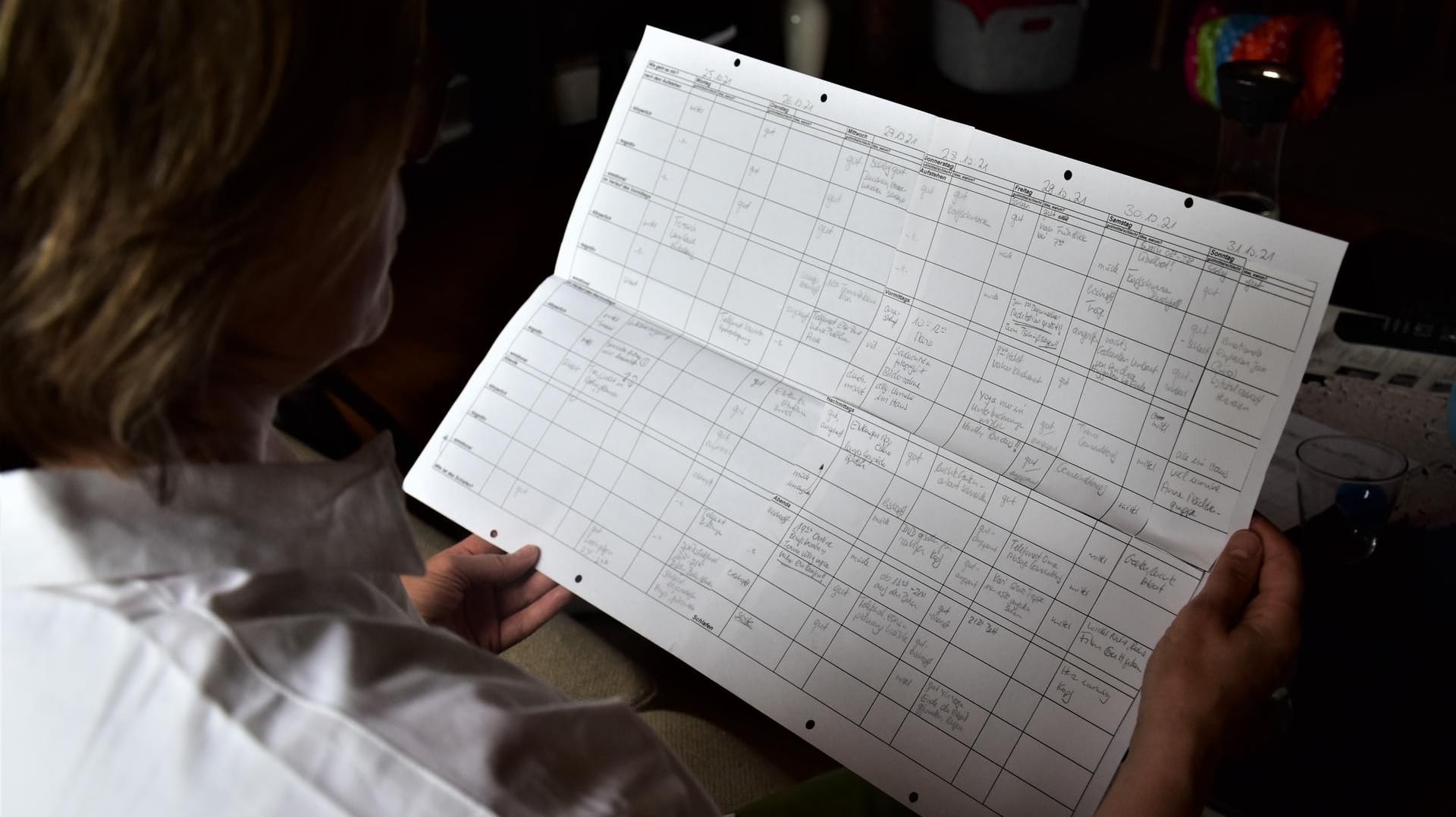

Seit fast einem Jahr geht sie in die Long-Covid-Ambulanz der Asklepsios Klinik in Hamburg-Langenhorn. Dort wird sie von Neurologen und Psychologen betreut. "Die Berichte der Ärzte dort helfen mir zu verstehen, was mit mir los ist", erklärt Neumann. Das Problem: Noch lässt sich die Erkrankung nicht an Blutwerten messen, es gibt keine Testverfahren dafür. Was ihr hilft, ist das genaue Beobachten ihrer Aktivitäten und der daraus folgenden Symptome. Alles wird in Tagebüchern dokumentiert.

Gezielte Belastungssteuerung ist der einzige Therapieansatz

Diese Form der Therapie nennt sich "Pacing", abgeleitet vom englischen Wort für Tempo. Das Tempo des eigenen Lebens unter Kontrolle zu halten und niemals die Grenze zu überschreiten, darum geht es. Neumann spricht von einer Schaukel, mit der sie sich immer weiter hochschaukelt, wie ein zögerliches Kind auf dem Spielplatz. "In diesem Zustand komme ich klar und kann sagen: Mir geht es gut. Aber eigentlich bin ich schwer krank."

Sie habe keine Zukunftsangst, sagt sie. "Ich bin wirtschaftlich durch das laufende Krankengeld abgesichert. Und nach einer Genesung hoffe ich, wieder in meinem Beruf als Apothekerin arbeiten zu können." Die große Krise ihres Lebens habe sie bereits durchschritten, als bei ihrer damals 18 Monate alten Tochter die Behinderung festgestellt worden sei. "Seitdem bin ich desillusioniert und weiß, was es für Menschen bedeutet, als krank wahrgenommen zu werden."

Betroffene fordern viel mehr Aufmerksamkeit für Long Covid

Manchmal frage sie sich aber, was in zehn Jahren mit ihr ist. Niemand kann es ihr sagen. Deswegen wolle sie mit ihrem Leid auch an die Öffentlichkeit. "Es braucht viel mehr Aufmerksamkeit für Long Covid. Wir brauchen Studien, Ärzte, Medikamente und vor allem Geld." Die Politik reagiere viel zu wenig auf die neue Krankheit. "Für Long-Covid-Patienten gibt es derzeit keinen Horizont."

Um mit der Unsicherheit klarzukommen, ist sie Teil einer Selbsthilfegruppe. "Wo stehe ich, wo die anderen? Es hilft, darüber zu sprechen." Fünf bis sechs Leute sind in der Gruppe, die sich online trifft. Reale Treffen wären für alle zu anstrengend. Es gebe zwar viel mehr Anfragen, aber viele würden nie dazukommen. "Mutmaßlich ist denen das zu viel. Ich muss auch oft früher abbrechen", berichtet Neumann.

Sie hat viele Arztbesuche hinter sich. Die Ärzte sind meist interessiert, medikamentöse Therapien gibt es aber keine. Ihr neuer Hausarzt wird bald mit einer umfangreichen Ausschlussdiagnostik beginnen, um die Diagnose "Chronisches Fatigue-Syndrom" stellen zu können. Den Arzt musste sie wechseln, weil sie sich von ihrem vorherigen Hausarzt nicht ernst genommen fühlte. "Der hat mich in die Psycho-Ecke geschoben."

- Persönliches Treffen mit Kristina Neumann

- ExpertInnenrat der Bundesregierung zu COVID-19: Stellungnahme vom 15. Mai 2022 (PDF)